“没有人提杨植麟了,Kimi花了这么多钱买用户也买不过豆包,到头来都敌不过界面简陋、功能单一的DeepSeek。还是应该把精力和资源集中在做出更好的基础模型才是王道。”

这番话,来自Kimi大股东阿里旗下某智能协作产品负责人。算是近期关于杨植麟与Kimi讨论的代表性声音。

肉眼可见,DeepSeek的爆发,给了C端市场上的AI应用一记闷棍。曾经风头无两的产品,仿佛在顷刻间被用户遗忘。根据AI产品榜单数据,截止1月31日,DeepSeek上线仅21天,日活跃用户数已突破2215万,达到ChatGPT日活的41.6%,并且超越了豆包的日活1695万。

Kimi作为C端AI市场的焦点,K1.5和DeepSeek-R1几乎在同一时刻亮相,但相比DeepSeek,Kimi显得“黯淡无光”。

加上Kimi本身的“热搜光环”和重投流策略——消息称,去年11月,Kimi的投放金额再次达到2亿元。10月、11月的单月投放均超过了此前7—9月第三季度的总和。难免让人将二者进行对比。

有个广为流传的段子:“一个聪明但是不干活的DeepSeek,一个愚蠢但是很勤劳的豆包,一个中等但是不给你情绪价值的Kimi,和一个海外留学我请不起的ChatGPT——要做AI的‘老板’,就得面对跟真实管理者一样的用人难题。”看似怪诞,但这段话实际反映了很多用户眼下使用这些AI产品时的不同体验与认知。

除了用户层面的认知,相关当事人的反应更是让这场风波愈加激烈。

在朱啸虎的近期采访中,对于Kimi——朱啸虎几乎回避话题,“我在这不提了,不提了。”而对于DeepSeek,他却毫不掩饰自己的热情,“我肯定会投!我肯定会投!——这个价格已经不重要了,关键是能参与其中。”一冷一热的反应几乎形成了鲜明的对比。

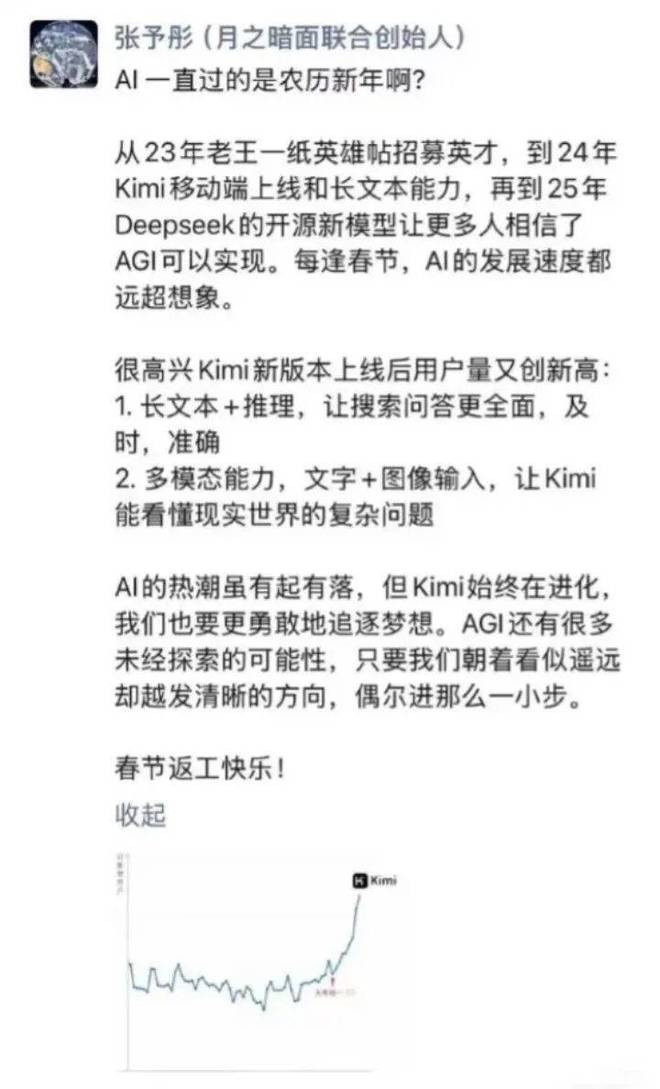

有趣的是,面对朱啸虎的炮轰,曾一度选择沉默的月之暗面联合创始人张予彤,却在DeepSeek的冲击下,发声给出了Kimi春节期间日活继续增长的数据,想要趁势将话题引回自己的主场。

DeepSeek的崛起,虽不会使Kimi重创,但无疑给了Kimi一个措手不及的打击。特别是在Kimi一味高调营销的情况下,显得格外尴尬。从外界角度来看,作为Kimi决策核心之一的杨植麟,需要为“重营销”的策略反思吗?

Kimi“重投放”,杨植麟“背锅”

世人总喜爱这样的桥段:昔日的风云人物被新崛起的力量所取代,短期格局便成为全盘否定的理由。单从短期来评判,显然是片面的,甚至带有些许“二极管”式的思维方式。

尽可能的还原全貌,要尝试理解杨植麟的思维逻辑。过去一年,杨植麟在两次分享中(2024年6月智源大会与9月14日天津大学宣怀学院讲座)提出了他对AGI商业本质的两大论断。

一是关于算力成本,杨植麟认为,训练和推理成本都会持续下降,近期李彦宏也提到了这一点,他认为根据摩尔定律,每18个月,性能就会翻倍而价格减半。如今,大模型推理成本每年降低90%以上。

但杨植麟进一步强调,推理所需的算力将在某个临界点超越训练算力,届时将标志着AGI价值的真正释放,训练成本也最终得以覆盖。

第二个论断则集中在获客成本上。杨原话是,“如果从C端的角度来说,推理成本可能会显著低于获客成本,所以从商业本质上来讲,可能不会跟之前的各种商业模式有非常本质的区别。我觉得这两个是很重要的。”

这也可以理解为,随着各大模型背后玩家争夺用户,市场上的竞争加剧,必然会启动补贴和买量的策略,导致获客成本水涨船高。

从这两点出发,可以概括出杨植麟对成本结构的看法:推理成本 < 训练成本 < 获客成本。

站在杨植麟的视角,他面对的是“钱难找”和“造血难”的双重困境。一方面,资金越来越紧张,国内大模型行业的融资难度加剧,过高的估值与市场预期带来了巨大压力;另一方面,商业化的道路仍在起步阶段,Kimi仍在为盈利模式铺路。

通常,资金的分配会集中在三大方面:一是算力成本,包括推理和训练成本;二是营销成本,即投流;三是公司人力成本。这时,在资金相对有限的情况下,如何合理分配资金,成为关键问题。

根据“推理成本 < 训练成本 < 获客成本”这一框架,若将有限资金倾斜到日益昂贵的领域,“重投放”这一营销策略便显得顺理成章。

“投流这个策略上,从操盘的角度看其实没有太大问题,因为模型技术的迭代和贬值太快了,让头部玩家先去探索,等着技术扩散后受益更理性,先打出用户心智、知名度也许是聚焦C端场景下综合看最不坏的选择......”小红书AI博主“全速前进”认为,获客成本不会每两年下降90%,如果竞争激烈甚至成本会上升,从这个角度看其实应该优先投流。

实际上,杨植麟这一套商业框架的端倪在其他方面也得到了验证。

去年十月,据《智能涌现》报道,六大中国大模型独角兽中的两家,已经开始逐步放弃预训练模型,缩减预训练算法团队的规模,业务重心转向AI应用。有业内人士曾向“市象”透露,其中一家就是“月之暗面”。

“大概是因为杨植麟判断,模型本身的差异化已经难以拉开太大距离(尤其是在普通用户眼中),此时,谁的chatbot类产品曝光多,谁的用户就更多。”

在与AI业内人士的交流中,上述观点得到了进一步印证——Kimi此前在投流与研发侧重策略的选择中,在“商业逻辑”上或并无大错。只是,DeepSeek的横空出世,意外撕裂了原本被验证的市场规律。

“我觉得杨植麟也是这么想的。”一名AI业内人士对“市象”表示。

[免责声明]如需转载请注明原创来源;本站部分文章和图片来源网络编辑,如存在版权问题请发送邮件至398879136@qq.com,我们会在3个工作日内处理。非原创标注的文章,观点仅代表作者本人,不代表炎黄立场。